Introducción

El colesterol, una sustancia cerosa y grasa presente en todas las células de nuestro organismo, desempeña un papel fundamental en diversas funciones biológicas, como la formación de membranas celulares y la síntesis de hormonas.

Sin embargo, niveles elevados de colesterol en sangre, particularmente del tipo LDL (lipoproteínas de baja densidad), se asocian con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV), la principal causa de muerte a nivel mundial.

Las ECV, como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, se desarrollan a lo largo de varios años a través de un proceso denominado aterosclerosis.

Esta enfermedad se caracteriza por la acumulación de placa ateromatosa en las paredes de las arterias, lo que restringe el flujo sanguíneo y puede provocar la obstrucción completa de un vaso sanguíneo.

El colesterol LDL juega un papel central en la formación de estas placas, al depositarse en las paredes arteriales y contribuir a su progresión.

A lo largo de las últimas décadas, se han realizado numerosos estudios que han demostrado la relación entre los niveles de colesterol y el riesgo cardiovascular. Como consecuencia, se han desarrollado diversas guías clínicas que establecen los valores de referencia para el colesterol y las recomendaciones para el tratamiento de la dislipidemia, es decir, alteraciones en los niveles de lípidos en sangre.

El objetivo principal de este artículo es revisar las últimas guías clínicas sobre el manejo de la dislipidemia y analizar los valores de colesterol considerados normales.

Además, se discutirán los criterios para iniciar tratamiento farmacológico con estatinas, una clase de medicamentos ampliamente utilizados para reducir los niveles de colesterol LDL y prevenir eventos cardiovasculares.

Fisiología del Colesterol

El colesterol, un lípido esencial, es sintetizado principalmente en el hígado y también se obtiene a través de la dieta.

Su función principal es estructural, formando parte de las membranas celulares y siendo precursor de diversas sustancias como las hormonas esteroideas y la vitamina D.

El transporte del colesterol en sangre se realiza mediante lipoproteínas, partículas compuestas por lípidos y proteínas. Las principales lipoproteínas son:

- LDL (lipoproteínas de baja densidad): Conocidas como “colesterol malo”, transportan el colesterol desde el hígado hacia los tejidos periféricos. Altos niveles de LDL se asocian con un mayor riesgo de aterosclerosis.

- HDL (lipoproteínas de alta densidad): Consideradas el “colesterol bueno”, transportan el colesterol de vuelta al hígado para su eliminación. Los niveles bajos de HDL se asocian con un mayor riesgo cardiovascular.

- VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad): Transportan triglicéridos y colesterol desde el hígado hacia los tejidos periféricos.

Aterosclerosis

La aterosclerosis es una enfermedad crónica de las arterias de mediano y gran calibre, caracterizada por la formación de placas ateromatosas en sus paredes internas. Estas placas están compuestas por lípidos, células inflamatorias y tejido conectivo.

El proceso aterogénico se inicia con el daño endotelial, que puede ser causado por diversos factores como la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes y la hipercolesterolemia.

Este daño endotelial permite la infiltración de lipoproteínas en la íntima arterial, principalmente LDL.

Las LDL oxidadas son reconocidas por macrófagos, que las fagocitan y se transforman en células espumosas, iniciando así la formación de la placa ateromatosa.

Guías Clínicas: El papel de la Sociedad Europea de Cardiología

La Sociedad Europea de Cardiología (ESC) es una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial en el campo de la cardiología.

Sus guías clínicas son consideradas un referente a la hora de establecer las recomendaciones para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares, incluyendo la dislipidemia.

Las guías de la ESC ofrecen un enfoque integral para el manejo de los pacientes con riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta no solo los niveles de colesterol, sino también otros factores de riesgo como la edad, el sexo, la presencia de diabetes, la hipertensión arterial y los antecedentes familiares.

Recomendaciones clave de las guías ESC:

- Definición del riesgo cardiovascular global: Las guías ESC enfatizan la importancia de evaluar el riesgo cardiovascular global de cada paciente, considerando tanto los factores de riesgo tradicionales como los nuevos biomarcadores.

- Objetivos terapéuticos: Establecen objetivos terapéuticos para los niveles de colesterol LDL en función del riesgo cardiovascular de cada paciente.

- Tratamiento farmacológico: Recomiendan el uso de estatinas como primera línea de tratamiento para reducir los niveles de colesterol LDL en pacientes con alto riesgo cardiovascular.

- Otros tratamientos: Además de las estatinas, las guías abordan el tratamiento de otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaquismo.

Aspectos a destacar de las guías ESC:

- Enfoque personalizado: Las guías ESC promueven un enfoque individualizado para el tratamiento de la dislipidemia, teniendo en cuenta las características clínicas de cada paciente y sus preferencias.

- Evidencia basada: Las recomendaciones de las guías se basan en una sólida evidencia científica, obtenida a partir de numerosos estudios clínicos.

- Actualización periódica: Las guías ESC se actualizan regularmente para reflejar los avances en el conocimiento científico y las nuevas evidencias.

Cálculo del Riesgo Cardiovascular

Uno de los aspectos más innovadores de las guías ESC es la importancia que otorgan al cálculo del riesgo cardiovascular.

Este cálculo permite identificar a los pacientes con mayor probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años y, por lo tanto, ayuda a individualizar el tratamiento.

Las guías ESC proponen diferentes modelos de cálculo del riesgo cardiovascular, como el SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) y el SCORE2.

Estos modelos consideran diversos factores de riesgo, como la edad, el sexo, el tabaquismo, la presión arterial sistólica y los niveles de colesterol.

Beneficios del cálculo del riesgo:

- Identificación temprana de pacientes de alto riesgo: Permite iniciar el tratamiento de forma precoz y reducir el riesgo de eventos cardiovasculares.

- Personalización del tratamiento: Permite ajustar el tratamiento a las necesidades individuales de cada paciente.

- Mayor adherencia al tratamiento: Al comprender el riesgo individual, los pacientes son más propensos a adherirse al tratamiento.

Recomendaciones para el Tratamiento de Diferentes Grupos de Pacientes

Las guías ESC ofrecen recomendaciones específicas para diferentes grupos de pacientes, teniendo en cuenta su riesgo cardiovascular y otras características clínicas.

- Pacientes de alto riesgo: En pacientes con alto riesgo cardiovascular, se recomienda un tratamiento intensivo con estatinas para reducir los niveles de colesterol LDL a niveles muy bajos.

- Pacientes de riesgo moderado: En pacientes con riesgo moderado, se recomienda un tratamiento con estatinas de intensidad moderada.

- Pacientes de bajo riesgo: En pacientes de bajo riesgo, se pueden considerar medidas no farmacológicas como el cambio de estilo de vida y, en algunos casos, el tratamiento farmacológico con estatinas.

- Pacientes con diabetes: Los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo cardiovascular y, por lo tanto, se recomienda un tratamiento más agresivo con estatinas, incluso en aquellos con riesgo cardiovascular bajo.

Comparación con otras guías

Si bien las guías ESC son un referente a nivel mundial, es importante destacar que existen otras guías clínicas, como las de la American Heart Association (AHA), que también ofrecen recomendaciones para el manejo de la dislipidemia.

Aunque las guías ESC y AHA comparten muchos puntos en común, existen algunas diferencias en cuanto a los objetivos terapéuticos y las estrategias de tratamiento.

Por ejemplo, la AHA tiende a ser más agresiva en cuanto al tratamiento farmacológico, especialmente en pacientes de alto riesgo.

La revisión de las guías clínicas más recientes ha permitido identificar una amplia variedad de valores de referencia para los lípidos en sangre y recomendaciones para el tratamiento de la dislipidemia.

En general, las guías coinciden en la importancia de reducir los niveles de colesterol LDL y aumentar los niveles de HDL para disminuir el riesgo cardiovascular.

Sin embargo, existen algunas diferencias en cuanto a los valores de referencia específicos y los umbrales para iniciar tratamiento con estatinas.

En la siguiente sección, se presentan los resultados de nuestra revisión bibliográfica, comparando los valores de referencia del colesterol según las diferentes guías y discutiendo las recomendaciones para el tratamiento de la dislipidemia.

La Sociedad Europea de Cardiología (ESC) establece una serie de recomendaciones para el manejo de la dislipidemia que se basan en un enfoque integral del riesgo cardiovascular.

A continuación, se detallan los valores de referencia para los lípidos clave según las últimas guías ESC:

- Colesterol total: Se recomienda mantener los niveles de colesterol total por debajo de 200 mg/dL. Sin embargo, es importante destacar que este valor es un punto de partida y que la evaluación del riesgo cardiovascular individual es fundamental para determinar la necesidad de tratamiento.

- Colesterol LDL: El colesterol LDL es considerado el principal factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La ESC establece objetivos terapéuticos para el colesterol LDL en función del riesgo cardiovascular de cada paciente. En general, se recomienda reducir el colesterol LDL a niveles lo más bajos posible, especialmente en pacientes de alto riesgo.

- Colesterol HDL: El colesterol HDL se considera el “colesterol bueno” y se asocia con un menor riesgo cardiovascular. La ESC recomienda mantener los niveles de HDL-c por encima de 40 mg/dL en hombres y 50 mg/dL en mujeres. Sin embargo, el aumento del HDL-c mediante tratamiento farmacológico no siempre se traduce en una reducción del riesgo cardiovascular.

- Triglicéridos: Los niveles elevados de triglicéridos también se asocian con un mayor riesgo cardiovascular. La ESC recomienda mantener los niveles de triglicéridos por debajo de 150 mg/dL. En pacientes con hipertrigliceridemia severa, se pueden considerar tratamientos específicos para reducir los niveles de triglicéridos.

Comparación con otras guías:

Si bien la ESC proporciona una guía detallada para el manejo de la dislipidemia, es importante tener en cuenta que otras guías, como las de la American Heart Association (AHA), pueden presentar algunas variaciones en los valores de referencia y las recomendaciones terapéuticas.

Sin embargo, en general, existe un amplio consenso entre las diferentes guías sobre la importancia de reducir el colesterol LDL y mantener niveles adecuados de HDL-c para disminuir el riesgo cardiovascular.

Determinación del Riesgo Cardiovascular: Un Enfoque Integral

La evaluación del riesgo cardiovascular es un proceso que permite identificar a las personas con mayor probabilidad de sufrir un evento cardiovascular, como un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular.

Este riesgo se determina mediante la evaluación de diversos factores, tanto modificables como no modificables.

Factores de Riesgo Cardiovascular

Los factores de riesgo cardiovascular se pueden clasificar en:

- Modificables: Son aquellos que pueden ser modificados a través de cambios en el estilo de vida o tratamiento farmacológico. Algunos de los más importantes son:

- Hipertensión arterial: Presión arterial elevada.

- Dislipidemia: Niveles anormales de colesterol y triglicéridos.

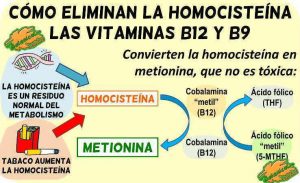

- Tabaquismo: Consumo de tabaco.

- Diabetes mellitus: Niveles elevados de glucosa en sangre.

- Sedentarismo: Falta de actividad física regular.

- Sobrepeso y obesidad: Exceso de peso corporal.

- Mala alimentación: Dieta rica en grasas saturadas y sodio, baja en frutas y verduras.

- No modificables: Son aquellos que no pueden ser modificados, como la edad, el sexo y los antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares.

El Papel del Colesterol LDL

El colesterol LDL, o “colesterol malo”, juega un papel central en el desarrollo de la aterosclerosis, una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de placa en las arterias. Niveles elevados de colesterol LDL aumentan significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares.

Evaluación del Riesgo Cardiovascular

La evaluación del riesgo cardiovascular se realiza mediante la combinación de varios factores, incluyendo:

- Historia clínica: Se evalúan los antecedentes personales y familiares de enfermedades cardiovasculares, así como la presencia de otros factores de riesgo.

- Examen físico: Se mide la presión arterial, se evalúa el peso y la circunferencia abdominal, y se buscan signos de enfermedades cardiovasculares.

- Pruebas de laboratorio: Se realizan análisis de sangre para medir los niveles de colesterol total, LDL, HDL (colesterol bueno), triglicéridos, glucosa y otros marcadores.

Existen diferentes herramientas y modelos de evaluación del riesgo cardiovascular que permiten calcular de forma más precisa la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Estos modelos tienen en cuenta una combinación de factores de riesgo y permiten clasificar a los pacientes en diferentes categorías de riesgo (bajo, moderado, alto, muy alto).

Importancia de la Evaluación del Riesgo Cardiovascular

La evaluación del riesgo cardiovascular es fundamental por varias razones:

- Prevención: Permite identificar a las personas con mayor riesgo y tomar medidas para prevenir eventos cardiovasculares.

- Tratamiento: Ayuda a determinar la necesidad y el tipo de tratamiento para reducir el riesgo cardiovascular.

- Pronóstico: Permite estimar el pronóstico a largo plazo de los pacientes con enfermedad cardiovascular.

En resumen, la determinación del riesgo cardiovascular es un proceso complejo que implica la evaluación de múltiples factores, incluyendo el colesterol LDL. Al identificar y controlar los factores de riesgo modificables, es posible reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida.

Categorización del Riesgo Cardiovascular

La clasificación del riesgo cardiovascular se basa en la evaluación de diversos factores, tanto modificables como no modificables, y en la utilización de herramientas de cálculo de riesgo. Una de las herramientas más utilizadas es el SCORE.

Categorías de Riesgo según SCORE:

El SCORE clasifica a los individuos en las siguientes categorías de riesgo a 10 años:

- Riesgo muy alto: Generalmente se considera a aquellos individuos con un SCORE mayor a 10%. Esto indica un riesgo elevado de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años.

- Riesgo alto: Un SCORE entre 5% y 10% indica un riesgo alto.

- Riesgo moderado: Un SCORE entre 1% y 5% se considera riesgo moderado.

- Riesgo bajo: Un SCORE inferior al 1% indica un riesgo bajo.

Factores que influyen en la clasificación del riesgo:

- Edad: A mayor edad, mayor riesgo.

- Sexo: Los hombres suelen tener un riesgo mayor que las mujeres, especialmente antes de la menopausia.

- Fumador: El tabaquismo es un factor de riesgo muy importante.

- Hipertensión arterial: La presión arterial elevada aumenta significativamente el riesgo.

- Colesterol total y LDL: Niveles elevados de colesterol LDL aumentan el riesgo.

- HDL: Niveles bajos de HDL (colesterol bueno) aumentan el riesgo.

- Diabetes: La diabetes mellitus es un factor de riesgo importante.

- Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura: La presencia de familiares con enfermedades cardiovasculares a temprana edad aumenta el riesgo.

¿Qué significa cada categoría de riesgo?

- Riesgo muy alto: Estos pacientes requieren un tratamiento intensivo para reducir los factores de riesgo y prevenir eventos cardiovasculares.

- Riesgo alto: Estos pacientes deben recibir tratamiento para reducir los factores de riesgo y, en algunos casos, profilaxis secundaria.

- Riesgo moderado: Estos pacientes deben realizar cambios en el estilo de vida y pueden requerir tratamiento farmacológico según la evaluación individual.

- Riesgo bajo: Estos pacientes pueden beneficiarse de medidas preventivas generales, como una dieta saludable y ejercicio regular.

Es importante destacar que:

- El SCORE es una herramienta de estimación: No es una predicción exacta y puede variar según la población y los factores considerados en el cálculo.

- La evaluación del riesgo es dinámica: El riesgo cardiovascular puede cambiar a lo largo del tiempo debido a cambios en los factores de riesgo o al desarrollo de nuevas enfermedades.

- La clasificación del riesgo debe ser individualizada: Cada paciente debe ser evaluado de forma individual, considerando todos los factores de riesgo y comorbilidades.

Calculadoras en línea:

Objetivos Terapéuticos del Colesterol LDL según el Riesgo Cardiovascular

Los objetivos terapéuticos para el colesterol LDL (cLDL) varían en función del riesgo cardiovascular de cada individuo. Esto se debe a que a mayor riesgo, mayor es la necesidad de reducir drásticamente los niveles de cLDL para prevenir eventos cardiovasculares como el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular.

¿Por qué es importante el colesterol LDL?

El colesterol LDL, a menudo denominado “colesterol malo”, se deposita en las paredes de las arterias y contribuye a la formación de placa, lo que estrecha las arterias y dificulta el flujo sanguíneo. Por esta razón, reducir los niveles de cLDL es un objetivo fundamental en la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Objetivos terapéuticos según el riesgo cardiovascular

Las guías clínicas internacionales establecen diferentes objetivos terapéuticos para el cLDL en función del riesgo cardiovascular.

A continuación, se presentan los objetivos más comunes:

- Riesgo muy alto: Pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, diabetes mellitus con complicaciones o múltiples factores de riesgo.

- Objetivo: cLDL < 70 mg/dL y una reducción ≥ 50% respecto al valor basal. En algunos casos, como en pacientes con enfermedad coronaria establecida que sufren un segundo evento cardiovascular en 2 años, se puede considerar un objetivo de cLDL < 40 mg/dL.

- Riesgo elevado: Pacientes con múltiples factores de riesgo o con un equivalente de enfermedad cardiovascular.

- Objetivo: cLDL < 70 mg/dL y una reducción ≥ 50% respecto al valor basal.

- Riesgo moderado: Pacientes con 1-2 factores de riesgo.

- Objetivo: cLDL < 100 mg/dL.

- Riesgo bajo: Pacientes sin factores de riesgo o con un solo factor de riesgo menor.

- Objetivo: cLDL < 116 mg/dL.

Las Estatinas: Un Pilar en el Tratamiento de la Hipercolesterolemia

Introducción

Las estatinas se han convertido en un pilar fundamental en el tratamiento de la hipercolesterolemia, una condición caracterizada por niveles elevados de colesterol en sangre. Su eficacia en la reducción del colesterol LDL (“malo”) ha demostrado ser crucial para la prevención de enfermedades cardiovasculares.

En este artículo, profundizaremos en qué son las estatinas, su clasificación según la potencia y los efectos adversos más comunes asociados a su uso.

¿Qué son las estatinas?

Las estatinas son fármacos que inhiben la enzima HMG-CoA reductasa, la cual es esencial para la producción de colesterol en el hígado. Al bloquear esta enzima, las estatinas disminuyen la síntesis endógena de colesterol y estimulan a las células a captar más colesterol de la sangre, lo que conduce a una reducción en los niveles de colesterol LDL.

Clasificación de las estatinas según la potencia

Las estatinas se clasifican según su potencia en:

- Estatinas de alta intensidad: Lovastatina, simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina. Estas estatinas son las más potentes en la reducción del colesterol LDL y son generalmente recomendadas para pacientes con alto riesgo cardiovascular.

- Estatinas de moderada intensidad: Pravastatina y fluvastatina. Aunque menos potentes que las estatinas de alta intensidad, pueden ser útiles en pacientes con riesgo moderado o como terapia inicial en pacientes con riesgo bajo.

La elección de una estatina y su dosis dependerá de varios factores, incluyendo el nivel de colesterol LDL, la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, la tolerancia del paciente y la comorbilidad.

Efectos Adversos de las Estatinas

En general, las estatinas son fármacos bien tolerados.

Sin embargo, como cualquier medicamento, pueden causar efectos adversos. Los más comunes incluyen:

- Mialgias: Dolor muscular, que puede ser leve o intenso y, en casos raros, puede progresar a rabdomiolisis (destrucción del tejido muscular).

- Elevación de las transaminasas: Aumento de las enzimas hepáticas, lo que puede indicar daño hepático.

- Disfunción eréctil: Aunque menos frecuente, se ha reportado disfunción eréctil en algunos pacientes tratados con estatinas.

- Otros efectos adversos: Náuseas, estreñimiento, diarrea, insomnio y trastornos del sueño.

Es importante destacar que la mayoría de los efectos adversos son leves y transitorios, y suelen desaparecer al ajustar la dosis o cambiar de estatina.

Conclusiones

Las estatinas son fármacos seguros y eficaces para reducir el colesterol LDL y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Su elección y dosificación deben ser individualizadas y basadas en una evaluación exhaustiva del riesgo cardiovascular de cada paciente.

Aunque los efectos adversos son posibles, los beneficios de las estatinas en la prevención de eventos cardiovasculares superan ampliamente los riesgos en la mayoría de los pacientes.

Es fundamental que cualquier decisión sobre el tratamiento con estatinas sea tomada en consulta con un médico.

Estatinas y Efectos Adversos: ¿Cuál es la menos agresiva?

La búsqueda de la estatina “perfecta”, aquella que sea altamente efectiva en reducir el colesterol LDL y cause la menor cantidad de efectos adversos, es un objetivo constante en la investigación médica.

Entendiendo las Estatinas y sus Efectos Secundarios

Las estatinas son fármacos que inhiben la producción de colesterol en el hígado, reduciendo así los niveles de colesterol “malo” (LDL) en la sangre.

Si bien son altamente efectivas en la prevención de enfermedades cardiovasculares, pueden causar algunos efectos secundarios, siendo el más común el dolor muscular.

¿Cuál Estatina Presenta Menos Efectos Adversos?

La respuesta a esta pregunta no es sencilla y depende de varios factores, incluyendo:

- Paciente individual: La respuesta a un medicamento puede variar de una persona a otra.

- Dosis: Dosis más altas pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios.

- Otras medicaciones: Interacciones con otros medicamentos pueden influir en la tolerancia.

- Condiciones médicas preexistentes: Enfermedades como la enfermedad renal o hepática pueden afectar la tolerancia a las estatinas.

Si bien no existe una estatina completamente libre de efectos secundarios, algunos estudios sugieren que las siguientes podrían estar asociadas con un menor riesgo de miopatía (dolor muscular):

-

- Pravastatina: Generalmente bien tolerada y con un bajo riesgo de miopatía.

-

- Fluvastatina: También se considera una opción más segura en términos de efectos musculares.

-

- Pitavastatina: Al no depender del sistema enzimático CYP450 para su metabolismo, podría tener un perfil de seguridad más favorable.

Es importante destacar que:

- La evidencia científica está en constante evolución: Nuevos estudios pueden modificar las recomendaciones actuales.

- La elección de la estatina debe ser individualizada: El médico evaluará los beneficios y riesgos para cada paciente.

- La mayoría de los efectos adversos son leves y reversibles: Al disminuir la dosis o cambiar de estatina, los síntomas suelen mejorar.

¿Cómo Minimizar los Efectos Adversos?

- Monitoreo regular: Visitas periódicas al médico para controlar los niveles de colesterol y detectar cualquier efecto adverso a tiempo.

- Comunicación abierta con el médico: Informar sobre cualquier síntoma inusual.

- Seguir las indicaciones médicas: Tomar la medicación según las indicaciones y no interrumpir el tratamiento sin autorización médica.

- Estilo de vida saludable: Combinar el tratamiento farmacológico con una dieta saludable, ejercicio regular y control de otros factores de riesgo cardiovascular.

En conclusión, aunque no hay una estatina que sea completamente segura para todos los pacientes, la elección cuidadosa del fármaco y una estrecha vigilancia médica pueden minimizar los riesgos y maximizar los beneficios del tratamiento.

Las Estatinas: Un Debate en Torno a su Seguridad y Beneficios

Introducción

Las estatinas, fármacos ampliamente utilizados para reducir los niveles de colesterol LDL, han revolucionado el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, su seguridad ha sido objeto de un intenso debate, especialmente en relación con posibles efectos adversos como la miopatía y la rabdomiolisis.

En este artículo, se revisarán de manera exhaustiva los datos científicos disponibles sobre la seguridad de las estatinas, sopesando los riesgos frente a los beneficios de su uso.

Beneficios de las Estatinas

Numerosos estudios clínicos a gran escala han demostrado de manera contundente los beneficios de las estatinas en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Estos fármacos han demostrado reducir significativamente:

- El riesgo de infarto de miocardio: Al reducir los niveles de colesterol LDL, las estatinas disminuyen la formación de placa aterosclerótica, principal causa de los infartos.

- El riesgo de accidente cerebrovascular: La reducción del colesterol LDL también contribuye a prevenir los accidentes cerebrovasculares isquémicos.

- La mortalidad por causas cardiovasculares: Las estatinas han demostrado prolongar la vida en pacientes con alto riesgo cardiovascular.

Evaluación del Balance Riesgo-Beneficio

Al evaluar el balance riesgo-beneficio de las estatinas, es fundamental considerar los siguientes aspectos:

- La población: Los beneficios de las estatinas son mayores en pacientes con alto riesgo cardiovascular, mientras que los riesgos pueden ser más relevantes en poblaciones específicas (por ejemplo, ancianos, pacientes con enfermedades musculares preexistentes).

- La dosis: La dosis de la estatina y la duración del tratamiento son factores importantes a considerar.

- La presencia de otros factores de riesgo: La combinación de las estatinas con otros tratamientos (como antihipertensivos, antidiabéticos) puede modificar el perfil de seguridad.

En general, los beneficios de las estatinas superan con creces los riesgos en la mayoría de los pacientes con alto riesgo cardiovascular.

Sin embargo, es fundamental individualizar el tratamiento y realizar un seguimiento estrecho de los pacientes para detectar y tratar de manera oportuna cualquier efecto adverso.

Conclusiones

La evidencia científica disponible respalda de manera contundente la eficacia y seguridad de las estatinas en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Si bien existen algunos efectos adversos asociados a su uso, estos son generalmente leves y reversibles.

La decisión de iniciar o continuar un tratamiento con estatinas debe tomarse de manera individualizada, teniendo en cuenta los beneficios y riesgos para cada paciente.

Es fundamental que la decisión de iniciar o continuar un tratamiento con estatinas sea tomada en consulta con un médico.

¿Los niveles muy bajos de colesterol LDL pueden ser nocivos para la salud?

La pregunta sobre si los niveles muy bajos de colesterol LDL pueden ser perjudiciales es un tema de debate en la comunidad médica.

Durante mucho tiempo se ha asociado el colesterol LDL elevado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, el objetivo tradicional del tratamiento ha sido reducir los niveles de LDL.

Sin embargo, en los últimos años, se ha planteado la cuestión de si llevar los niveles de LDL a valores extremadamente bajos podría tener efectos adversos.

¿Por qué podría ser perjudicial un nivel muy bajo de LDL?

- Función del colesterol: El colesterol es esencial para diversas funciones en el organismo, como la producción de hormonas y la formación de membranas celulares. Un nivel muy bajo podría afectar estas funciones.

- Estudios contradictorios: Algunos estudios han sugerido que niveles extremadamente bajos de LDL podrían asociarse a un mayor riesgo de:

- Hemorragias cerebrales: Al debilitar las paredes de los vasos sanguíneos.

- Otras enfermedades: Como la enfermedad de Alzheimer.

- Deficiencias de vitaminas liposolubles: El colesterol es necesario para la absorción de vitaminas A, D, E y K.

¿Qué dicen los expertos?

La mayoría de los expertos coinciden en que mantener los niveles de colesterol LDL dentro de un rango normal es beneficioso para la salud cardiovascular.

Sin embargo, aún no existe un consenso claro sobre cuál es el nivel óptimo de LDL y si existe un umbral por debajo del cual los riesgos superan a los beneficios.

¿Qué debes tener en cuenta?

- Individualización del tratamiento: Cada persona es diferente y lo que es adecuado para una persona puede no serlo para otra.

- Seguimiento médico: Es fundamental realizar un seguimiento regular con tu médico para evaluar tus niveles de colesterol y ajustar el tratamiento si es necesario.

- Estilo de vida saludable: Además del tratamiento farmacológico, mantener un estilo de vida saludable (dieta equilibrada, ejercicio regular, no fumar) es esencial para controlar el colesterol y reducir el riesgo cardiovascular.

En conclusión:

Si bien los niveles muy elevados de colesterol LDL son un factor de riesgo claro para enfermedades cardiovasculares, aún se están investigando los efectos a largo plazo de niveles extremadamente bajos.

Es fundamental mantener una conversación abierta con tu médico para determinar el tratamiento más adecuado para ti, teniendo en cuenta tus factores de riesgo individuales y tus objetivos de salud.

Bibliografía:

Fisiología del colesterol y su papel en la aterosclerosis:

-

- Mckinney, M. K., & Fitzgerald, G. A. (2010). Cholesterol metabolism and atherosclerosis. The New England Journal of Medicine, 363(23), 2210-2221.

Factores de riesgo cardiovascular y su evaluación:

- Grundy, S. M., Stone, N. J., Bailey, A. L., et al. (2019). 2018 AHA/ACC guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on clinical practice guidelines. Journal of the American College of Cardiology, 73(24), 2869-2925.

Mecanismo de acción de las estatinas:

-

-

- Goldstein, J. L., & Brown, M. S. (1990). Regulation of the mevalonate pathway. Nature, 343(6257), 425-430.

Efectividad de las estatinas en la prevención de enfermedades cardiovasculares:

-

- Baigent, C., Landray, M. J., Reith, C., et al. (2005). Cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. The Lancet, 366(9493), 1267-1278.

Efectos adversos de las estatinas:

-

- LaRosa, P. C., & Suchard, M. A. (2005). Statin-associated myopathy. The New England Journal of Medicine, 352(11), 1114-1123.

Interacciones medicamentosas de las estatinas:

-

- Rodríguez-Manas, L., & Bañuelos, C. (2008). Interacciones medicamentosas de las estatinas. Farmacia Hospitalaria, 32(3), 142-152.

Muchos besos y muchas gracias.

¡Nos vemos en el cine!

Chistes y críticas en holasoyramon.com

Crítico de Cine de El Heraldo del Henares

Para poner un comentario:

Hay 3 casillas.

En la superior va tu nombre.

En la segunda, la del medio, pon una dirección de correo electrónico.

La tercera, la de abajo de las tres, puedes dejarla en blanco o poner tu web.